⽇本の軽⾃動⾞市場で中国・台湾勢のEVは新たな脅威となるか︖

- ビッグサイトのモビリティショーは、中国BYDや鴻海のシャープによる軽EV市場参入の前哨戦と聞きました。中国や台湾のEVは⽇本で通⽤するのでしょうか︖

-

「Japan Mobility Show 2025(旧・東京モーターショー)」は、10月30⽇(木)から11月9⽇(⽇)まで東京ビッグサイトで開催されました。筆者も10月31⽇(⾦)に会場に駆けつけましたが、平⽇にもかかわらず、⼈の多さと熱気で驚きました。

結論から申し上げれば、中国のBYD、そして台湾の鴻海(Foxconn)傘下にあるシャープという新規参入勢⼒の軽EVが⽇本市場で通⽤する可能性は非常に高く、国産メーカーにとって新たな競争時代の幕開けを意味します。以下に、その背景と今後の展望を詳細に解説します。1.EVシフトを映し出す「ジャパンモビリティショー」の現状

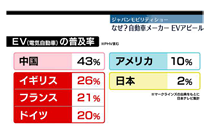

「ジャパンモビリティショー」は、⽇本の⾃動⾞業界がEV(電気⾃動⾞)化への本格的な取り組みを国内外にアピールする、極めて重要な戦略的舞台となっています。しかし、その背景には、⽇本のEV普及率が世界的に⾒てわずか2%程度と低迷しているという厳しい現実があります。この「未開拓市場」を攻略すべく、国内外のメーカーが⻁視眈々と機会を窺っているのです。

今回のショーでその象徴となったのが、中国EV最大手であるBYDの初出展でした。同社は、⽇本市場のためだけに設計された軽EVのプロトタイプ「RACCO(ラッコ)」を世界初公開し、市場への本気度を⽰しました。

同時に、異業種からの参入として大きな注目を集めたのが、台湾の鴻海(Foxconn)傘下にあるシャープです。同社は「走るリビング」をコンセプトに掲げたEV「LDK+」を公開。これは単なる移動手段ではなく、家電と連携する新たな⽣活空間としての価値を提案するものであり、従来の⾃動⾞の概念を覆す可能性を秘めています。

ショー全体がEV⼀⾊に染まる中、これら⼆社の動きは、⽇本の国⺠⾞ともいえる「軽⾃動⾞」の電動化が、次なる主戦場となることを強く印象付けました。

2.なぜ今「軽EV」が注目されるのか︖

軽⾃動⾞は、⽇本の新⾞販売台数の約4割を占める巨大市場です。その独⾃の規格が、海外メーカーが大規模な投資と専⽤設計なしには参入できない事実上の障壁として機能してきた、極めて戦略的なセグメントです。この市場で成功を収めることは、⽇本市場全体を攻略する上で大きな⾜がかりとなります。

すでに国内市場では、⽇産「サクラ」と三菱「eKクロスEV」が軽EVの成功事例としての地位を築いています。特に「サクラ」は、2023 年度にはガソリン⾞を含む軽⾃動⾞全体の販売台数でも上位にランクインするほどの⼈気を博しており、軽EVが市場に受け入れられる素地は十分に整っていると言えます。

軽EVが⽀持される魅⼒は、主に以下の2点に集約されます。

- 優れた加速性能: 最大トルクは195Nmに達し、これはガソリンターボ⾞の倍近い数値です。モーター駆動ならではの静かで⼒強い走りは、従来の軽⾃動⾞のイメージを覆す走⾏体験を提供します。

- 経済合理性: 国や⾃治体の補助⾦を活⽤することで、実質的な購入費⽤を200万円前後に抑えることが可能です。これにより、同クラスのガソリン⾞とも十分に価格競争⼒を持つことができます。

また、⽇本の⾃動⾞ユーザーの1⽇の平均走⾏距離は50km以下が9割を占めるというデータがあり、⽇産「サクラ」の航続距離180km(WLTCモード)は、⽇常⽣活の⽤途においては全く問題ない性能だと言われています。

これらの背景から、BYDのような海外勢が⽇本市場を攻略する上で、最も合理的かつ販売インパクトの大きい選択肢として「軽EV」セグメントに照準を合わせるのは、必然的な戦略となります。ーーー次号に続く